Un reino de este mundo

Si en la

constitución de todo discurso histórico subyace incancelable una fricción

dialéctica entre hecho e interpretación, en lo que respecta al referente que

nutre El evangelista

de Adolfo García Ortega, la vida y predicación de

Jesús de Nazaret (Yeshuah, en la transliteración del hebreo que se adopta en la

novela), dicha fricción se convierte en la abrasiva constatación de la

maleabilidad extrema de esa materia supuestamente fáctica sobre la que coagulará

un abrumador macizo ideológico-institucional a partir del germen del

cristianismo primitivo. De hecho, sin entrar en la espinosa discusión sobre la

historicidad de la figura de Jesús, antes de San Pablo (el inventor de la

fábula de la fe cristiana, por decirlo con Badiou) se extiende una zona cero histórica

conjetural y opaca sobre la que los testimonios de parte o las mistificaciones

posteriores han acumulado una maleza a través de la cual la exploración

historiográfica solo puede moverse mediante hipótesis. Una profusión de formas espectrales

ha querido poblar ese vacío central y en el entrecruzamiento de sus rasgos

vislumbramos los contornos de una figura monstruosamente múltiple: visionario y

mesías, mago y profeta, revolucionario y bandido, rebelde y maestro. Discursos

desde la teología, la política o la mitografía: en último término, máscaras

veladas o proclamadas de la ficción.

En su

aproximación desde la ficción narrativa, García Ortega debe solventar en primer

lugar la cuestión de la voz y la

perspectiva (del narrador y el punto de vista, si se prefiere). La forma narrativa adoptada es la del gesto

testimonial del sobreviviente: un escriba fariseo anónimo que mantiene una

relación ambigua con la partida de zelotes encabezados por Yeshuah el Visonario

e Iskariot Yehudá y que desde su exilio en Creta se entrega a la tarea de poner

por escrito en una crónica en primera persona, a la que en ocasiones se añaden

relatos o reflexiones de otros participantes, los sucesos de rebelión y castigo

de los que fue testigo en Galilea y Jerusalén. Lo decisivo aquí es la distancia

entre el narrador y los protagonistas de su relato. Desde el íncipit mismo se

hace hincapié en un cierto desafecto (“ni los entendía ni los amaba”) y en el

compromiso con la verdad que lo guía, pero también en la índole de trance

confesional y asunción de responsabilidad de su testimonio. Es a través de la figura

mediadora de este narrador, desde su curiosidad, pero también su

cuestionamiento de las leyendas que se van tejiendo en torno a Yeshuah el

Visionario, que se crea la ilusión diegética de una restitución testimonial de

los “hechos que otros, algún día, movidos por sus propias razones, deformarán

como Homero deformó las guerras”. A este carácter restitutivo contribuye incluso

el escrúpulo filológico ya aludido de la transcripción onomástica y toponímica

del hebreo originario. Llamar Yeshuah a Jesús de Nazaret no es inocente en sus

efectos de sentido: alude a la perspectiva judaica desde la que se aborda la

materia e introduce una cuña de lejanía en relación a las posteriores fábulas

cristianas.

La

familiaridad del lector con hechos y personajes se somete a dispositivos de

extrañamiento (o, si se quiere, de repristinación ilusoria de la verdad

histórica) a través del punto de vista o de la reformulación del contenido

narrativo. En unos casos, sucesos y personajes son reconocibles, pero sometidos

a una estrategia recombinatoria que desactiva su función y significado evangélicos.

Por poner un ejemplo de una práctica sistemática, Iskariot Yehudá se suicida,

pero no por los remordimientos de su traición (el traidor que delata a Yeshuah es

encarnado aquí precisamente por el narrador), sino por haber sido el personaje

indultado por la turba en lugar de Yeshuah: “Había esquivado a la muerte por un

error del destino […], así que puso fin a sus días”. En otros casos, la

interpretación evangélica es cuestionada desde el escepticismo disidente de la

voz narrativa. Así, la intervención milagrosa sobre la hija del jefe de la

sinagoga Jairo (en la novela Yair Ahimot, el jefe de un grupo de patriotas

rebeldes, cuya hija ha sido violada y malherida por un grupo de centuriones

romanos), que los evangelistas sinópticos relatan como una resurrección: las

palabras que en los evangelios son la fórmula performativa del milagro (“La

niña no está muerta, sino duerme”), filtradas por el enfoque racionalista de la

voz narrativa, se transforman en un enunciado meramente declarativo.

Es

engañoso (o irónicamente engañoso), por tanto, el título de la novela, pues

nada más lejos que su narrador de la figura del evangelista, la del portador de

una “buena nueva”, de un mensaje de bienaventuranza proferido desde el

compromiso con la certeza de la resurrección que lo sustenta: “Solo he

aprendido que Dios elige a los suyos y que los sacrificios le complacen. El

resto es fábula tras fábula”. El oxímoron, entonces, de un evangelista

escéptico, que devuelve a los personajes fundacionales de la religión cristiana

a su inscripción histórica en la esfera convulsa y agonística del mundo judío de la época, en el que

cobraba cada vez más relevancia la actuación de movimientos como el de los

zelotes, de cariz político-religioso, enfrentados a la presencia imperial

romana y a lo que ellos consideraban pasividad o complicidad con el invasor de

otras facciones judías como la de los fariseos. Hay que aplicar un paradigma

dual teológico-político para entender esa pulsión epocal tensionada por la

esperanza mesiánica, indiscernible en su declaración de guerra a los césares y

en la instauración escatológica del Reino de Dios. De ahí esa duplicidad que en

la novela se establece entre Yeshuah e Iskariot Yehudá. El Visionario, enigmático

y elusivo, que tras la ejecución de Ehud Yohanán (Juan el Bautista) inicia un errático

camino de predicación, encarna la figura de un mesías reticente, de cuyas

palabras -misteriosas, ambiguas o simplemente banales- se apropia su

contrafigura especular, el zelote nacionalista y rebelde. En sentido riguroso,

cabría hablar de significantes flotantes

(el Reino o el exhortatorio “Levantaos”, por ejemplo) cuya amplitud semántica

es resignificada por Iskariot Yehudá en un horizonte político de liberación y

justicia social. La plasmación de esta relación entre la figura extraña y

carismática y el agitador revolucionario, con sus claroscuros, incomprensiones

y manipulaciones, es uno de los aspectos más cuidados y sobresalientes de la

novela, a pesar de que revela la que tal vez sea su mayor debilidad en la

incapacidad de hacer palpable la supuesta potencia fascinadora del personaje de

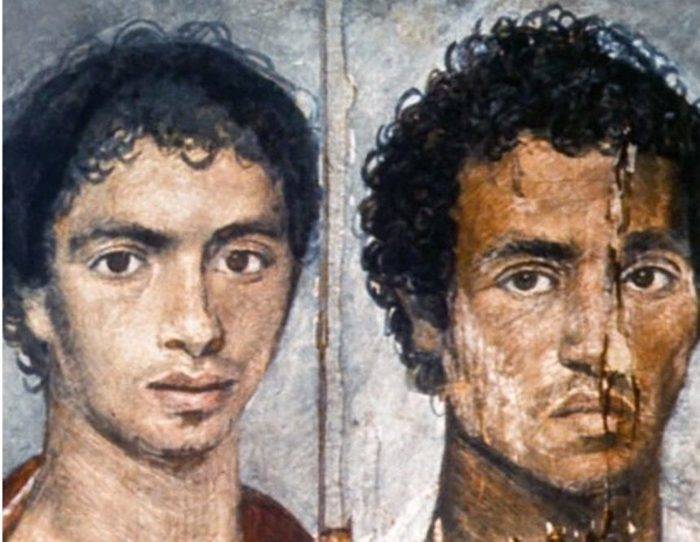

Yeshuah, que en el sfumato aplicado a

sus contornos parece en ocasiones más la imprecisa efigie de un mosaico que la

presencia viva y poderosa que suscitaba tanto el fervor como la hostilidad.

En todo

caso, más allá del escepticismo (reaccionarismo, podríamos decir en una lectura

moderna) de la voz narradora, que lamenta “el sacrificio violento de imaginar

otros mundos”, queda esa “última cena” comunitaria en la que el tiempo de la

historia (“pudridero de cadáveres futuros”) es suspendido milagrosamente en la

densidad de un instante –un tiempo mesiánico, un tiempo otro- que abre líneas

de fuga y ruptura en esa cronología inflexible del sacrificio: “Vivieron, por

unos instantes, poseídos por el sentimiento de habitar en otro mundo fuera de este”.

El único milagro al que el lector ha asistido.

Y quedan

también las huellas discursivas, el misterio de las voces y las palabras. Al

margen de la indudable habilidad narrativa en la reformulación inédita de la materia evangélica, creo que García Ortega

ha acertado en lo más decisivo: la construcción de esa voz anónima que en sus

registros y modulaciones -en la sobriedad restrictiva de su tono testifical o en

su timbre a veces confesional y empático- ha sabido hacer resonar un mundo y

una época en su radical extrañeza y en lo que permanece, ese resto o sustancia

que se filtra a través de las edades y que reconocemos como esencialmente

nuestro. “Pasa la figura de este mundo” decía San Pablo y es en la captación

del vértigo aflictivo de ese tránsito, en su inmediatez más física y vulnerable

(hombres y mujeres difuminados en el polvo sofocante de un desierto, el gesto

secreto de una angustia irrestañable, cuerpos sucios, torturados y agonizantes

en lo alto de unas cruces), donde la novela encuentra sus ecos más perdurables.

Publicado en El Cuaderno

No hay comentarios:

Publicar un comentario